本日発売プレジデント誌4月2日号株式投資特集号において、ソフトバンクグループの投資・金融・財務戦略についての記事(全4ページ)が掲載されました。

株式投資特集号という性格もあり、記事には編集部からソフトバンクグループ金の卵投資ガイドとタイトル付けされていますが、同社に関するリスク要因も指摘した客観的なものになっていると思います。

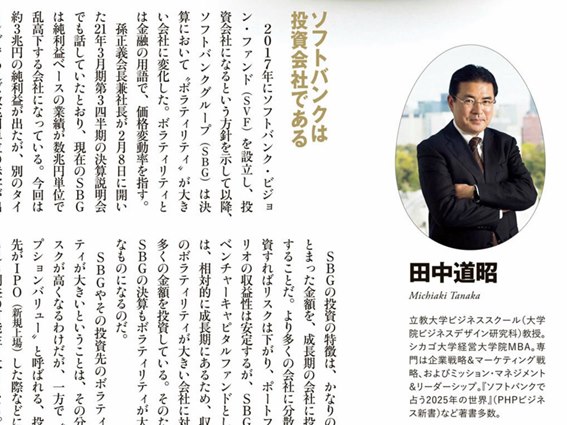

2017年にソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF)を設立し、投資会社になるという方針を示して以降、ソフトバンクグループ(SBG)は決算において〝ボラティリティ〟が大きい会社に変化しました。ボラティリティとは金融の用語で、価格変動率。

孫正義会長兼社長が2月8日に開いた2021年3月期第3四半期の決算説明会でも話していたとおり、現在のSBGは純利益ベースの業績が数兆円単位で乱高下する会社になっています。今回は約3兆円の純利益が出たが、別のタイミングであれば数兆円単位の赤字が出る可能性も十分にあるということです。事実、2020年5月18日に発表された2020年3月期の営業利益はマイナス1兆3000億円余りの巨額赤字。このようなボラティリティの大きさが、SBGの決算を判断する上で一番の本質になると思います。

SBGの投資の特徴は、かなりのまとまった金額を、成長期の会社に投資すること。より多くの会社に分散投資すればリスクは下がり、ポートフォリオの収益性は安定しますが、SBGはベンチャーキャピタルファンドとしては相対的に少数でかつ成長期にあるため収益のボラティリティが大きい会社に対し、多くの金額を投資しています。そのため、SBGの決算もボラティリティが大きなものになるわけです。

SBGやその投資先のボラティリティが大きいということは、その分リスクが高くなる訳ですが、一方で〝オプションバリュー〟と呼ばれる、投資先がIPO(新規上場)した際などに得られる利益の可能性も大きくなっています。今回SBGが大きな純利益を上げたのは、ボラティリティが大きいことの正の側面が表れた、ということを意味しています。

私の著作である『ソフトバンクで占う2025年の世界』においては、同社のリスクシナリオとして、「バブルの崩壊」や「逆レバレッジ」を指摘しています。私は、「官製相場」となっている現在の株式市場はすでにバブル要因を内在しており、逆説的ではありますが、景気が回復すると多くの人が考えるようになるまでは相場堅調が続く(今回形成されているバブルの要因から考えると今回のバブルが崩れるタイミングはその時点で到来する)と予想しています。

以上引き続きよろしくお願いいたします。

田中道昭