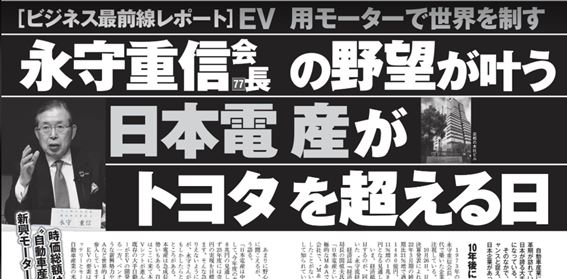

今週の『週刊ポスト』11月12日号での日本電産特集記事「日本電産がトヨタを超える日」に次世代自動車産業における同社の競争優位についての小職のコメントが掲載されました。

私は、2018年6月に刊行した『2025年の次世代自動車産業』において、テスラのイーロンマスクの経営手法を「宇宙レベルのマクロ的な壮大さ×物理学レベルのミクロ的な細かさ」と表現しましたが、先週に時価総額1兆ドルを突破したマスクの経営手法と日本電産永守会長の経営手法とは類似点が多いと予ねてから指摘してきました。

永守会長の細部にまで厳しくこだわるマイクロマネジメントは有名ですが、50年単位での長期経営計画をそれ以上の超長期スパンでの未来予測から描いてきたことも見逃せない点だと分析してきました。

世界一のモーターメーカーである同社の永守会長は、かなり前から「次世代自動車産業はEVが中心になる」との未来予測を示し、日本の自動車メーカーに先行して、早くからEVシフトの準備を進めてきました。『超絶マクロ×超絶ミクロ』という超絶両極端の視点をもつこと、未来を予測し果敢に挑戦することは、優れた経営者の共通点であると思います。

EVの分野においては、アップル製品の製造を手がけてきた台湾の鴻海精密工業がEVプラットフォーム覇権を狙っていますが、同社テリー・ゴウ会長と長年の信頼関係を構築してきた永守会長の下、日本電産と鴻海との間では、EVプラットフォームの中核にもなると目される合弁企業も設立しています。鴻海のEVプラットフォーム構想に中国の吉利や多くの部品メーカー、さらにはバイドウまでも連なっていることからも目が離せません。

また次世代自動車産業においては、「ハードとしてのクルマ」製造で収益を上げるのは困難になると予想されるなかで、「自動車の値段は5分の1になる」と述べ、現時点から自動車ハードのコモディティー化を前提とした戦略を実行していることも見逃せません。

テスラがEVですでに量産化・収益化を実現し、テクノロジー企業やクリーンエネルギーのエコシステム企業として株式市場から時価総額1兆ドルという高い評価を得ているなかで、EVのコモディティー化をも見据えた「利益の出せる仕組み」を考えての事業展開は、永守会長の超長期スパンでの未来予測によるものであると評価されます。

是非実際の記事もご参照いただければ幸いです。

以上引き続きよろしくお願い申し上げます。

田中道昭