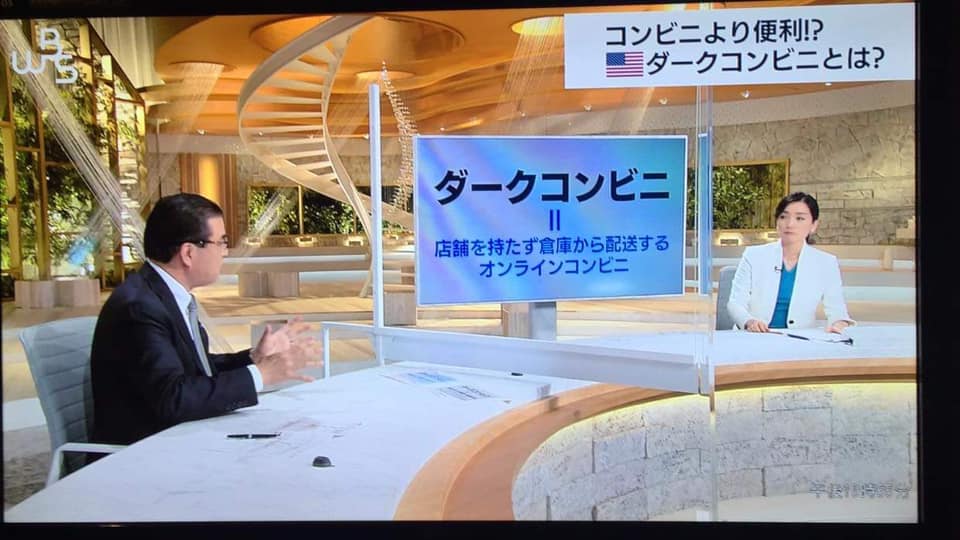

テレビ東京のWBSにおいて、先週金曜日10月29日のスタジオ生出演に続いて、昨晩11月2日の放送で同日の特集の一つであった「ダークストア」についてコメントいたしました。

昨日の放送では、急遽、証券会社社員による相場操縦疑いについてのニュースが冒頭に入ってきたことから、「ダークストア」特集部分は大幅に縮小され、私自身の解説も一部にとどまりました。これまでスタジオで生出演してきた際においても、番組中にもニュースが差し替えられる展開を何度も目の当たりにしてきており、報道番組がリアルタイムで出来上がっていることを昨晩も痛感いたしました。

「ダークストア」、あるいは「ダークコンビニ」は、WBSに8月10日に出演した際に、国内コンビニの成長戦略が紹介されたなかで、“進化するコンビニ”の米国での事例として紹介したものでした。

その後、日本でもOniGO株式会社が「ダークコンビニ」の業態で、配送専用のスーパーを8月25日、東京都目黒区にオープン。昨晩はデリバリーサービスを手がけるフードパンダが都内で「パンダマート」というダークストア事業を開始するというニュースがアメリカの事例である「ホールフーズ」「FRIDGE」「buyk」などとともに紹介されました。

以下は昨晩の番組では紹介出来なかったダークストアについての私の分析や考察です。

ご参考にしていただけたら幸いです。

以上引き続きよろしくお願い申し上げます。

田中道昭

【ダークストア成長の背景】

コロナ禍でECやフードデリバリ―が各国で成長した

コロナ禍で時間の感覚が変化・進化した→より迅速性を求めるようになった

(オンラインで1日の会議件数等が増え、時間の使い方が細切れになった)

その結果、コロナ禍でデリバリ―テック(配達テクノロジー)に注目が集まった

【ダークストアの特徴】

ECの3大ニーズだった「豊富な品揃え、低価格、迅速な配達」の中で3番目にフォーカス

消費者の近くに小型倉庫を多数展開

品数を3千点程度に絞り、配達時間短縮を重視

【ダークストアはテック企業】

「ビッグデータ×AI」企業

データを集積・解析することで需要予測や配達ルート最適化を実現

「ラストワンマイル」、最も身近な顧客接点を目指している

【ダークストアの課題】

配達料をどこまで下げられるか

(特に構造的な人手不足の日本では)配達員をどこまで確保できるか

顧客をどこまで確保できるか

各拠点毎に規模の経済をつくる必要がありスケールしにくい

【デジタルシフトタイムズでのダークコンビニ分析記事】→こちらから