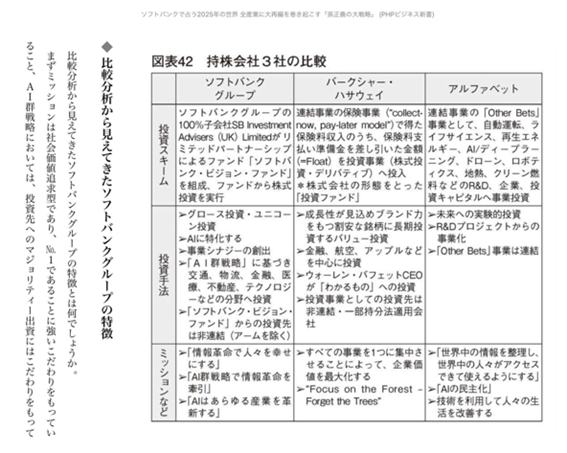

著作等でも分析してきたバークシャー・ハザウェイは、保険事業で得た保険料の内、支払準備を差し引いた「フロート」部分を投資事業に充当している、株式会社の形態をした「投資ファンド」です。

連結対象にしている事業投資とそれ以外の株式投資に分かれます。同社投資最大の特徴は、「バフェット氏が自分でわかるもの」—事業・ビジネス・製品サービスがよく理解できブランド力があり長期的に成長できるもの、としていること。

マーケット下落局面で本質的な買いが入れられるのはプロの投資家ですが、「自分でわかるもの」に集中するというのは現在の「戦時下」においてビジネスでも要諦になるのではないかと思います。

危機こそバフェット流、相場混乱時に攻め: 日本経済新聞 ⇒ 記事はこちらから

【“東西”格差の拡大も懸念材料】

景気後退懸念よりはインフレ懸念を重視したECBですが、記事の通り、よりロシアに近い中東欧への影響がより深刻です。

特にポーランドはロシアへのエネルギー依存度も高く、物価上昇率や金利もユーロ圏全体より高めに推移。金融・経済だけではなくウクライナの隣国であることから、同国では難民を受け入れ積極的に支援している一方、ドゥダ大統領はロシアへの批判を積極的に行い、ミレフスキ駐日大使も自国への侵攻懸念を表明しています。

バルト3国等も同じような厳しい環境に置かれ、「東西」の格差がここで顕在化し拡大。まさに「戦時下」で金融正常化を断行せざるを得ないECB。様々な観点からの支援が日本にも求められていると思います。

田中道昭

「インフレ率7%」欧州に迫る最悪シナリオ 中東欧に影: 日本経済新聞 ⇒記事はこちらから